「災害現場を空から取材したい」「被害の全体像を正確に伝えたい」──そんな報道現場のニーズに応えるのが、今注目のドローン・ジャーナリズムです。

ドローンを使えば、地震や洪水、事故現場などを上空から迅速に取材でき、視聴者にインパクトのある映像を届けられます。

低コストで機動力も高く、テレビ局や新聞社など多くのメディアが活用を進めています。

ただし、報道でドローンを活用するには航空法などの法律を守る必要があります。

この記事では、ドローンを報道に活かすメリットと注意すべきルールについて、わかりやすく解説します。

ドローンの報道への活用

近年注目されている新しい報道スタイルが「ドローン・ジャーナリズム」です。

これは、ドローンを使って災害現場やデモ、環境破壊の様子などを空から取材・報道する方法です。

ドローンを使うことで、上空からの広い視点で現場全体を映し出すことができ、地上からでは見えにくい被害状況や全体像も把握しやすくなります。

例えば、地震や洪水などの災害では、迅速に空撮することで、被害の全容を短時間で伝えることが可能です。

また、ヘリコプターよりも撮影対象に近づけるため、臨場感のある映像が撮れます。

ドローン・ジャーナリズムの主なメリット

- ヘリコプターよりも低コストで空撮が可能

- 危険な場所にも人が入らず取材できる

- インパクトのある映像で視聴者の関心を引きやすい

ドローンを正しく活用すれば、「今起きていること」をより深く、広い視点で伝えることができます。

今後、ドローン・ジャーナリズムはさらに重要な役割を担っていくでしょう。

ただし、ドローンの使用には法律やルールの遵守が欠かせません。特に「航空法」の理解と遵守は必須です。

航空法について理解が必要

ドローンは、飛ばし方や場所によっては危険を伴うことがあるので、どこでも好きに飛ばせるわけではありません。

そのため、ドローンを飛ばす際は「航空法」という法律によってさまざまな規制が定められています。

そして、危険が伴うリスクのある場所や方法でドローンを飛ばすことを「特定飛行」といい、これを行うには事前に国土交通省の許可・承認を得る必要があります。

特定飛行に定められているのは4つの空域と6つの飛行方法です。

具体的に見て行きましょう。

4つの空域

- 空港周辺

- 高度150m以上の空域

- 人口集中地区(DID)

- 緊急用務空域

空港周辺や高度上空は、飛行機やヘリコプター等の有人機と衝突するリスクがあります。

また、人が大勢いる空域だと墜落によって接触事故を起こすリスクがあります。

このようなことから、上記空域でドローンを飛ばすには、国土交通省の許可が必要です。

報道でドローンを利用する場合は、主に「人口集中地区(DID)」で飛ばすことが多いでしょう。

.png)

出典:国土交通省

6つの飛行方法

- 夜間飛行

- 機体を目視できる範囲外での飛行(目視外飛行)

- 人・物件から距離(30m)を確保できない飛行

- イベント上空での飛行

- 危険物の輸送

- 物件の投下

ドローンを利用して報道を行う場合、上記3つの方法(太字)でドローンを飛ばすことが多いのではないでしょうか。

ドローンを夜間に飛ばしたり、ドローンを直接目で見ずにモニターなどを見ながら操縦すると、周りの人や障害物の把握が難しくなり危険です。

また、飛行させるドローンと人・物件(建物等)の間に一定の距離(30m以上)を保たなければ、衝突の危険性が高まります。

このような方法でドローンを飛ばす場合は、国土交通省の承認が必要です。

.png)

出典:国土交通省

国土交通省の許可・承認なしで飛ばすと航空法違反となり、50万円以下の罰金が科される可能性があります。

許可は事前に取っておく

ドローンを報道で利用する場合、全国いつでもドローンを飛行させることができるようにしておきたいですよね。

事故や災害が起きるたびに、許可を取るとなると、迅速に報道することなどとてもできません。

しかし幸いにも、

- 最大で日本全国

- 最長で1年間

と期間と地域に幅を持たせてあらかじめ許可・承認を得ておくことができます。

これを包括申請といいます。

逆に、あらかじめ飛行の日時と場所を特定する申請(個別申請)もありますが、報道でドローンを利用する場合は特にメリットはありません。

ドローンを利用するほとんどの放送局や新聞社が、最低限、

- 人口集中地区(DID)

- 人・物件から距離(30m)を確保できない飛行

- 夜間飛行

を内容とする許可・承認を

- 飛行範囲を日本全国

- 期間を1年間

として取得しています。

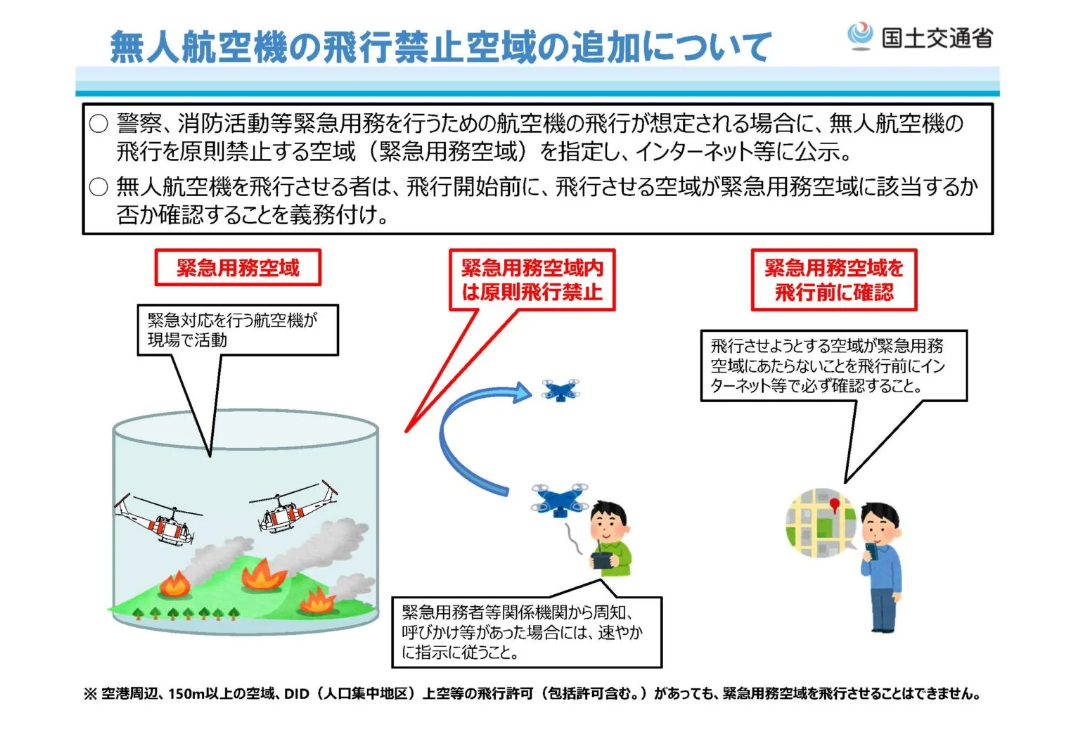

緊急用務空域ではドローンは飛ばせない

災害や重大事故の際に設定される「緊急用務空域」では、国土交通省の許可を得ていてもドローンの飛行は原則禁止です。

この空域は、消防や自衛隊、救助ヘリなどが緊急活動を行うために確保されるもので、他の航空機が飛行すると衝突や妨害のリスクが高まります。

簡単に言えば、「救助優先なので、他は飛ばさないでください」というエリアです。

ドローンを報道目的で使用する場合でも、飛行前に国土交通省の公式サイトやX (旧Twitter)で、緊急用務空域の指定がないか確認することが必要です。

ただし例外として、非常に公益性と緊急性が高いと国が判断した場合に限り、特別に飛行許可が下りることもあります。

実際に、あるテレビ局が災害時に特例として飛行を認められた事例も存在しますが、あくまで極めて稀なケースです。

出典:国土交通省

まとめ

飛行には法律の理解が不可欠

ドローンを飛ばすには「航空法」に基づく許可・承認が必要な場合があります。特に「特定飛行」と呼ばれる飛行には注意が必要です。

対象空域(4つ):

-

空港周辺

-

高度150m以上

-

人口集中地区(DID)

-

緊急用務空域

特定飛行方法(6つ):

-

夜間飛行

-

目視外飛行

-

人・物件30m未満の飛行

-

イベント上空

-

危険物の輸送

-

物件の投下

報道で多いのは、DID、夜間、目視外、人・物件30m未満での飛行です。

包括申請で全国・1年の飛行許可を取得

取材をスムーズに行うため、報道機関は全国・1年間有効の包括申請を行うのが一般的です。

国土交通省の許可・承認なしで飛ばすと航空法違反となり、50万円以下の罰金が科されることがあるので注意が必要です。

緊急用務空域は原則飛行禁止

災害発生時に指定される緊急用務空域では、たとえ許可を持っていても飛行はできません。消防や自衛隊などの救助活動を妨げないためです。

ただし、公益性と緊急性が非常に高い場合のみ、例外的に許可されることがあります。

以上がドローン報道に関する基本的なポイントです。法令遵守と安全確認を徹底することが、信頼ある報道には欠かせません。